将棋のルールを覚えてさて次に何をするかと思うかもしれませんが、初心者の方におすすめなのは手筋を覚えることです。手筋は駒の使い方のことなので、駒の使い方をマスターすることで上達が加速します。ここではまず第一歩として歩の手筋から見ていきます。

歩は駒の中でも最弱です。前にいったとおりで、歩は最弱であるがゆえに最強です。この歩という駒を使いこなせるようになれば、すでに段位になっていることでしょう。

歩の手筋の基本のキの手筋を順番に紹介していきます。

「垂れ歩(垂らしの歩)」【将棋初心者が使うべき歩の手筋①】

垂れ歩とは、直接駒に当てるのではなく、相手陣に入って成ることを狙った手です。手数は2手かかりますが、と金を作ることは将棋において重要です。と金は相手に取られても歩ですが、自分が使うときは金と同じ動きをしますので強力な駒のひとつです。

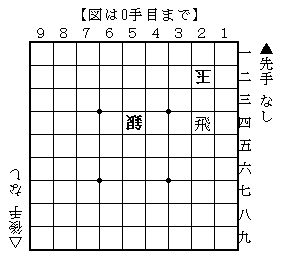

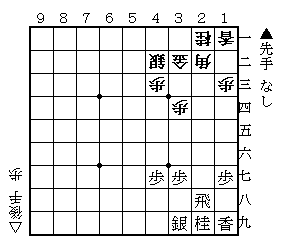

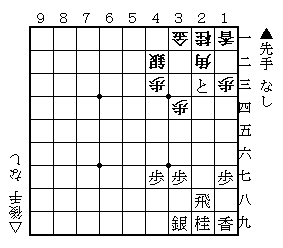

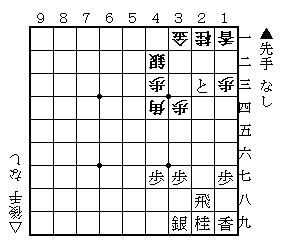

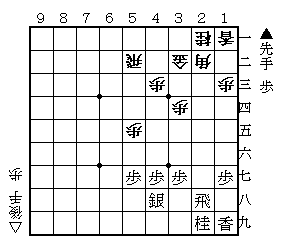

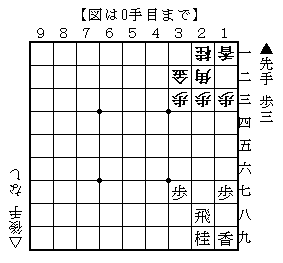

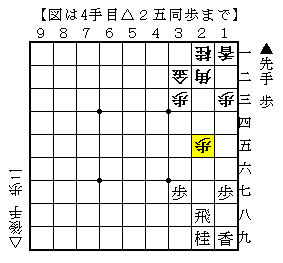

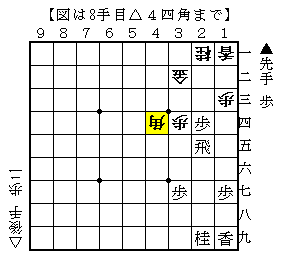

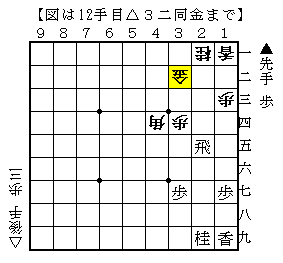

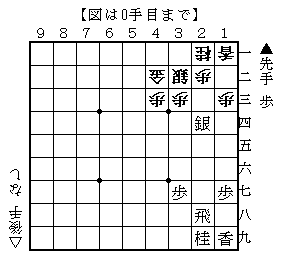

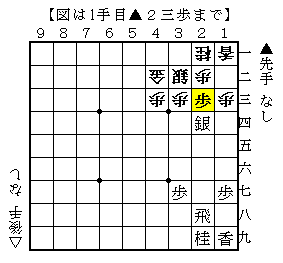

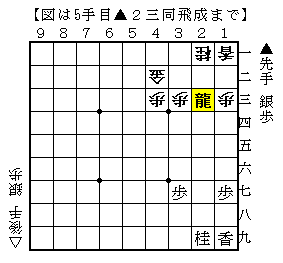

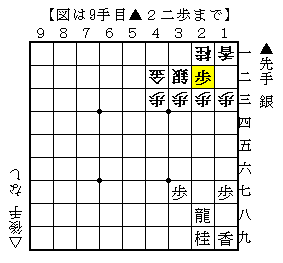

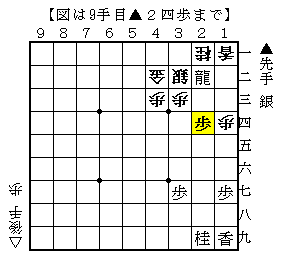

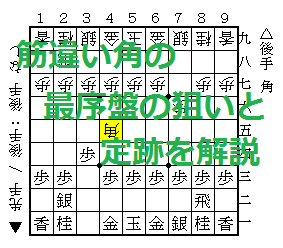

早速どのような局面で使うのか見ていきましょう。まず下の図を見てください。

この局面すでに先手が有利ですが、次の一手はわかりますか。歩成を狙う一手です。

ちなみに2三歩打は違いますよ。

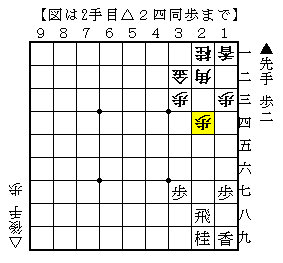

これで角をつかまれそうにみえるかもしれません。しかし角が4四角と逃げられます。

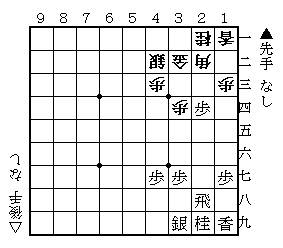

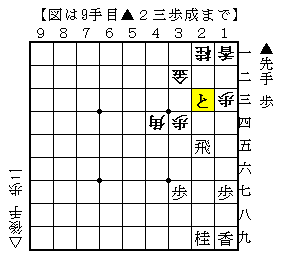

逃げたならば歩成だなと意気揚々とやると、

と金を角で取られてしまいます。ただ単に歩を贈呈しただけです。

最初の局面でそのほかに歩成を狙う手は何でしょうか。

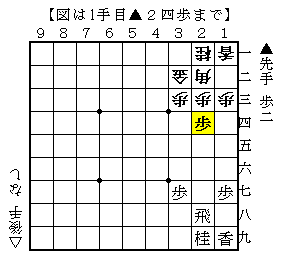

2四歩が正解です。

これのどこが厳しいのかわかりにくいと思うので丁寧に解説していきます。

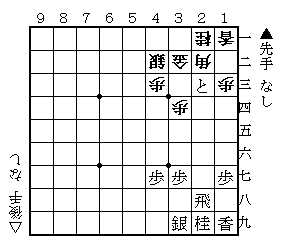

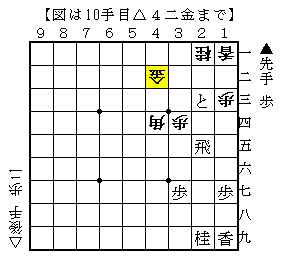

これをもし相手が放置したらどうなるか。当然歩成です。

これは金と角取りに当たっています。両取りというやつです。両取りは基本次の手番でどちらかの駒がとれる状態です。

例えば3一角と角が逃げたとすると

3二と金で金が取れますし、金が3一金と逃げれば、

2二と金と角を取れます。

ここまで大丈夫でしょうか。

相手はこのような局面を避けたいと思うのが普通です。

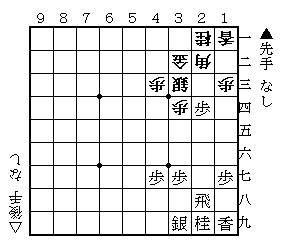

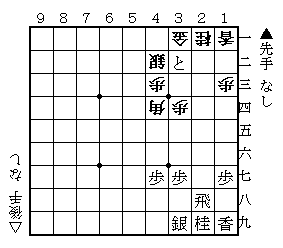

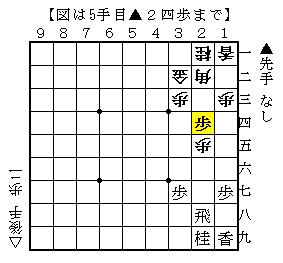

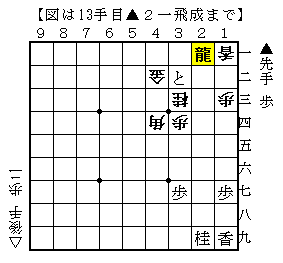

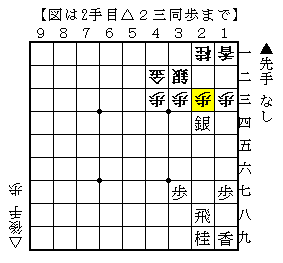

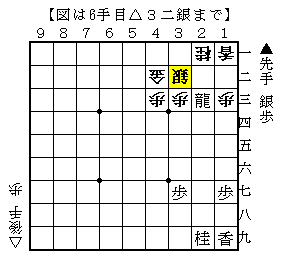

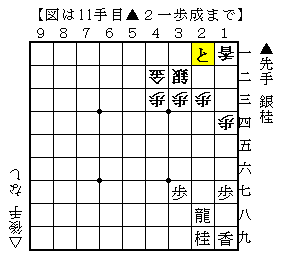

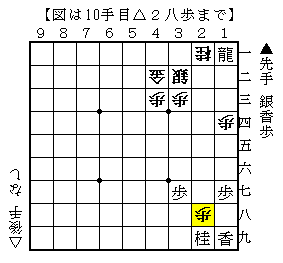

垂れ歩をした局面に戻ります。

ここで応援を出す意味で△3三銀はどうでしょう。

これは全く意味がありません。2三歩成で終わりです。

なぜ意味がないかというと先手は2三の地点を狙っています。2三の地点に先手は歩と飛車の2枚の効きがあります。一方後手は金1枚しか効いていません。垂れ歩の局面と△3三銀として局面を確認してみてください。

2三の地点に利きを増やすのであれば意味があるのですが、3三銀は2三の地点に効きを増やす手でもなんでもないので無意味の手です。

上の局面から金でと金を払えば、飛車で金を取り返して下の局面です。

このように垂れ歩は威力が強いのです。

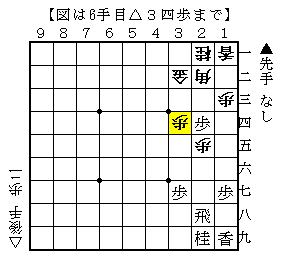

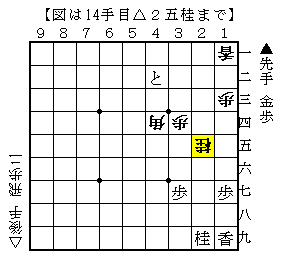

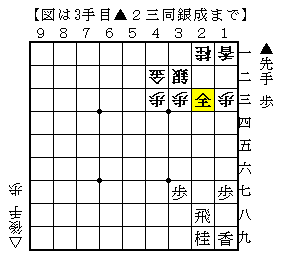

また、垂れ歩の局面に戻ります。

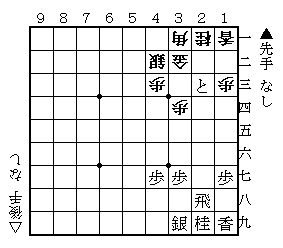

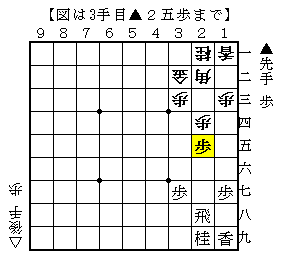

銀を挙げても意味がないので、金や角が逃げる手を考えます。例えば金が3一金と逃げたとします。

それにも▲2三歩成です。

角取りにあたっているので、角を逃げる△4四角です。

この局面初心者のころは困っていた記憶がありますがここで好手があります。

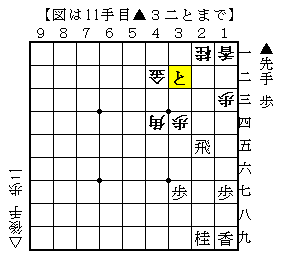

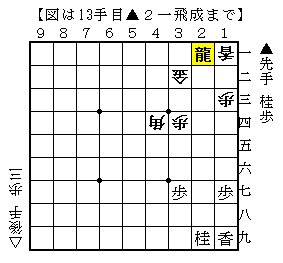

3二と金です。せっかく作ったと金を捨てる手なのでもったいなく感じるかもしれませんが、どうなるか見ていきましょう。

当然相手は金を取られるわけにいかないので3二金(同金)としてきますが、そこで2一飛車成とできます。

桂馬を取りながら竜を作ることができました。また、3二の金取りになっているので、後手は△3一金としてますが、そこで▲2八竜と自陣まで竜を戻せば大成功です。

このようにと金を作ることを狙いながら、飛車成を狙ったりするのが、垂れ歩の手筋です。

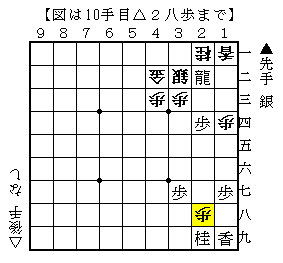

実戦で垂れ歩が間接的に現れる局面

ちなみに上のように垂れ歩が炸裂することはまれですが、

▲居飛車対△原始中飛車の戦いでは間接的に垂れ歩が現れます。

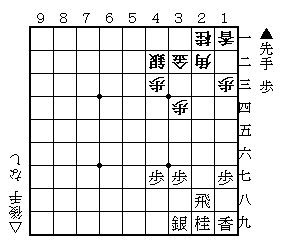

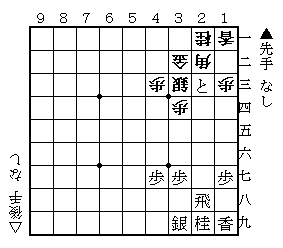

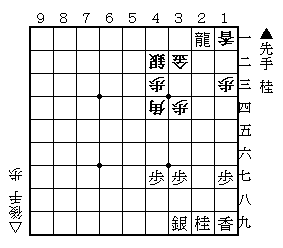

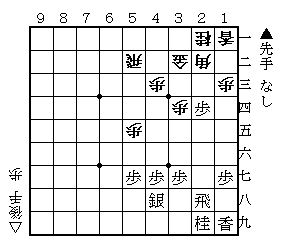

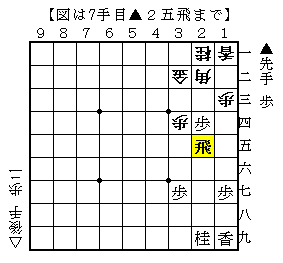

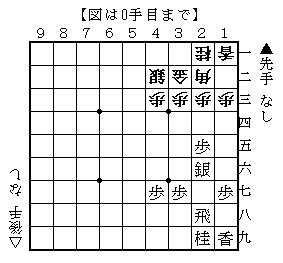

下の図を見てください。

この局面は居飛車側が飛車先の歩を交換した局面です。

ここから自陣に飛車を引きます。

すると先ほどと似た局面になっていますね?次の狙いは当然2四歩の垂れ歩です。

これをされると後手もと金を作られてしまうのでいやです。それを防ぐために居飛車側の飛車が戻ったときに2三歩打ちと垂れ歩を防ぎます。

このように実際に現れなくても、垂れ歩を攻め玉に駆け引きが行われているところも将棋の面白いところです。

「継ぎ歩」【将棋初心者が使うべき歩の手筋②】

継ぎ歩は文字通り歩を継ぎ足して打っていく手筋です。ことばだけではイメージしにくいと思いますが継ぎ足して継ぎ足していく秘伝のタレみたいなものです。・・・いえ違います。

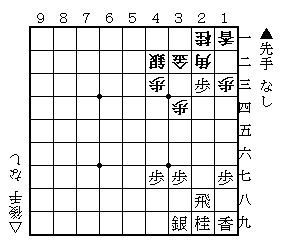

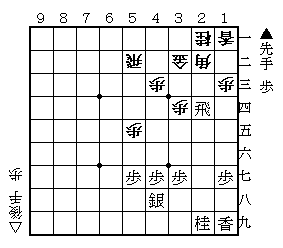

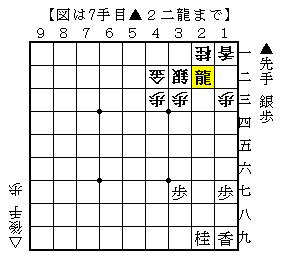

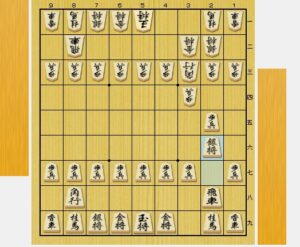

実際に手筋を見ていきましょう。では基本図は下です。

何気ない局面に見えますがここで、先手に歩の手筋があります。手持ちに歩が3枚ありますので、歩の手筋ですが、まずはあれからです。

▲2四歩が習いのある手筋です。先日紹介した歩の手筋の合わせの歩です。

次に2三歩成があるので、相手は放置するわけにはいきませんので歩を取ります。

ここで▲2四飛車としてはまったく意味がありません。2三歩と打たれて飛車を引かされてしまいます。1手パスした形になります。よく上の図を確認してください。今回のテーマは継ぎ歩です。

▲2五歩打ちです。これが習わなきゃできない手筋ですね。なぜ継ぎ歩をするのか。後々わかってきます。この2五歩打ちに対しても相手は放置できません。放置すると▲2四歩と進められて次に▲2三歩成を見せられます。確認してください。

ここでは素直に歩を取る変化を見ていきます。

さてここまできたらなんだか歩を捨てているだけに見えると思います。

しかしこの局面よく確認してください。これも先日教えた手筋が使えます。

後手の歩の裏に歩を打つ▲2四歩が正解となります。これも先日確認した垂れ歩という手筋です。

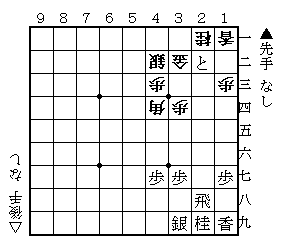

先ほどの局面である下の図を確認してください。

この局面では垂れ歩をしたくても2四に相手の歩がいます。相手の駒がいるところには駒を打つことはできません。自分が打ちたいところに相手の駒がいる場合には、相手の駒をずらしてしまえばいいのです。

この「ずらす」という感覚はとても大切になりますので覚えておきましょう。

今回のテーマである継ぎ歩は、相手の駒をずらしたり、自分の駒を使いやすいように移動させる手筋と言えます。

▲が2四歩打~2五歩打とすることで相手の歩を上ずらせて、2四に歩を打てるスペースを作ったのです。

スポンサーリンク

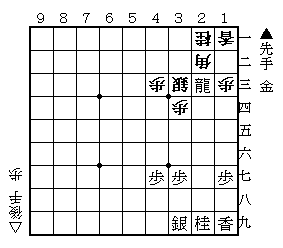

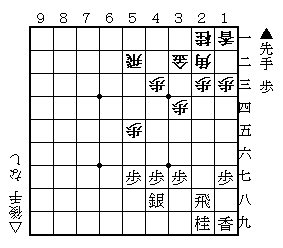

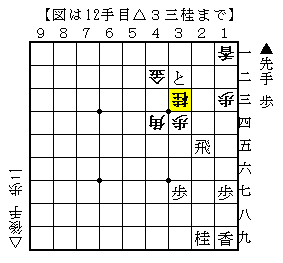

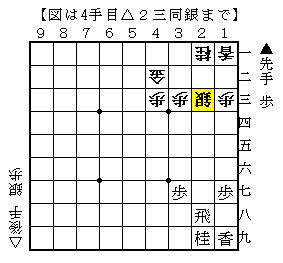

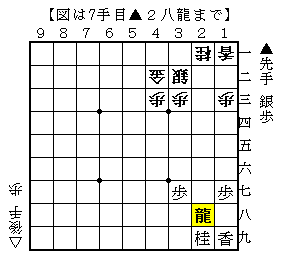

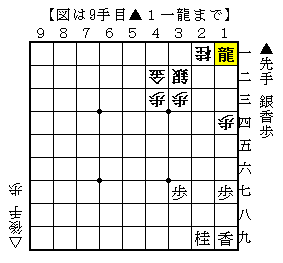

垂れ歩の局面に戻ります。

ここで相手は無難に3四歩と角の活用しようとします。

垂れ歩は歩成を狙う手筋ですがいまのままだと2三歩成となっても金で取られてしまいます。そういう場合にはどうするか。応援を増やせばいいですね。

▲2五飛が正解です。2三の地点に先手の歩と飛車が効いています。後手は金しか効いていません。これが数の攻めです。

次に▲2三歩成を受けることができません。相手は当然歩成で角と金の両取りにされるのは嫌なので角が逃げて下の局面です。

さてここは当初の予定通りに・・・。

▲2三歩成で先手の攻めが炸裂しています。最初の局面と見比べてみてください。何もないように見えた局面から数手進むだけで飛車先を突破してしまいました。

相手は当然金を取られるわけにはいきませんので、金が逃げます。

※ちなみにここで後手が2三金と「と金」を取ると、2三飛車成とされて先手大成功となります。

さてここでもう一つの歩の手筋があります。まだ紹介していませんし、ちょっと知らないとさせない手です。

当然2二と金でも悪くはありません。ほかの手のほうが効率よく攻めれます。

▲3二と金が正解です。「え?せっかく作ったと金なのに?」と思うかもしれませんがどうなるか確認していきましょう。

上の局面を確認すると、まず、「と金で金を取るぞ」と迫っている手と、「2一の桂馬を飛車で取って飛車が成るぞ」という手の二つの手が発生しています。

相手は二つの手を同時に防ぐ方法がありません。

まず、金でと金を取ったとすると、

相手は「と金で金をとるぞ」という手は防ぎました。しかしもう一方の手は防げていません。

▲2一飛車成で大成功です。桂馬も取れて飛車が成れた上に3二の金も取れそうな形です。

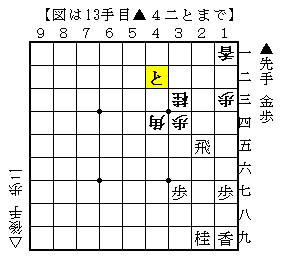

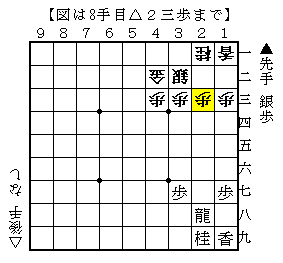

もう一度3二と金とした局面に戻ります。

相手は金でと金を払うとよくならなかったので、「2一の桂馬を飛車で取って飛車が成るぞ」という手を防ごうとします。後手の場合どうしますか。

△3三桂馬がいい手です。局面は完全に先手がいいですが、なぜいい手なのか。これは桂馬で2五の飛車を取れる形になっています。

仮に先手が▲4二と金と、金を取ったとすると、

先手は「わーい金をとったぜ」と思っていますが、

△2五桂馬で飛車が取られてしまうわけです。

先ほどの桂馬が跳ねた局面ですが、

この局面は間接的に「と金で金を取るぞ」と迫っている手を防いでいるわけです。

この間接的に片方の手を防ぐという感覚も大切ですので覚えておいてください。

後手が3三桂馬と跳ねた局面どうするかというと

当然ですが、▲2一飛車成です。桂馬を取られる手は防ぎましたが、依然として4二と金と、金を取られる手は継続中です。飛車成ができたので先手の攻めは大成功です。

この後は後手が△4三金と逃げるでしょうが、▲3三と金や▲1一竜と手順に桂馬と香車を拾っていけば優勢を広げることができます。

継ぎ歩の威力わかりましたか。

継ぎ歩を見ていきました。

継ぎ歩は、歩を継ぎ足して打っていく手筋ですが、その目的は相手の駒をずらすことです。

ずらしの手筋とも言えます。

また、途中間接的に相手の手を防ぐという感覚についても触れましたが、再度局面を確認して感覚を吸収してください。

継ぎ歩の手筋を紹介しましたが、いろんな手筋や感覚、考え方にも触れました。

合わせの歩を確認していきます。

基本的に合わせの歩はその手筋単体で使うことはあまりありません。

たとえば、飛車の手筋である十字飛車の手筋

※王手と銀取りになっているので、相手はまず王手を防がなくてはいけません。銀は取られてしまいます。

等の手筋や戦法と組み合わせるケースが多いです。

どちらの手筋と組み合わせにしても、合わせの歩を使うことで駒を前進させることや別の場所に駒を移動させるために使うことが多いと覚えておきましょう。駒を活かすということです。この感覚が身についてくると自然と駒を効率よく使うことができるようになります。

御託はいいのでさっそく合わせの歩の基本的な使い方をみていきましょう。

スポンサーリンク

合わせ歩~基本編~

合わせ歩とは、相手の駒の頭に歩を合わせる手筋をいいますが、一見ただで捨てているだけに見えるので初心者には指しにくい手だと思います。このように知っていないとさせない手をどんどん吸収することで上達します。

まずは、棒銀を仕掛けた局面図を見てください。

この局面図を見た瞬間に受けられたと思う人もいるかもしれませんがここに手筋があります。当然銀が引くなどの手は違います。

2三歩ですね。これが合わせの歩です。

「え?ただやん」と感じる人もいると思うので進めてみます。

相手は同歩と歩を取ってきますね。

さてどうしますか?当然銀は逃げませんよ。

棒銀の狙いを考えれば・・・・。

当然2三銀成(同歩)ですね。棒銀の狙いは飛車先の突破です。それを考えれば簡単だったかもしれません。

これで相手はしびれています。仮に同銀と銀を取ったとします。

銀が取られましたが、

同龍として飛車先を突破できました。また、この局面は桂馬取りに当たっています。相手はそれを防ごうと、3二銀打ちとします。

さて竜を逃げますか?それとも別の手ですか?

自陣に引く手がいい手です。

ここで相手が2三歩とすることが予測できますが、

2二歩と歩を打つ手が急所です。

次に桂馬を取る手が大きな手になります。

また、3二銀と打たれた局面では、2二竜と相手陣に潜り込む手も有力です。

初めのころは竜が捕獲されそうで怖いかもしれませんが、竜は飛車の機動力に加えて、斜めにも行けるようになっているため、早々捕まりません。

ちなみに2二竜と潜り込んだ局面、

相手は1一の香車を取る手を防ぐことができません。

また、2四歩からの垂れ歩も狙えます。

ただ、香車を取った局面や2四歩と垂らした局面では相手から2八歩と桂馬取りと歩成を狙う手があります。それに注意しましょう。

このように相手から手も考えながら指せるようになると上達します。

自分のばかり読んでいると痛い目にあいますので今まで自分が学んだ手筋は相手も使えるものだと思って指すのが良いです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

歩の手筋は強力ですので必ずマスターしましょう。歩を持っている局面はたくさんあると思います。

基本的に大駒を使うのがいいと思いますが、大駒を使うということは大駒が捕まるリスクも上がるということです。歩の手筋であれば相手に渡すのは「歩」です。また、上で確認したように歩の手筋ははまると破壊力抜群です。

まさに低リスクハイリターンです!困ったときには歩の手筋を考えてみてください。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#f8fcfe” bordercolor=”#def1f9″ bgcolor=”#f8fcfe” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

[/st-mybox]

ランキングに参加しています!

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] ▲2四歩!!これが垂れ歩となっていますので、次の2三歩成で相手陣は崩壊します。 […]

[…] 後手の歩の裏に歩を打つ▲2四歩が正解となります。これも先日確認した垂れ歩という手筋です。 […]