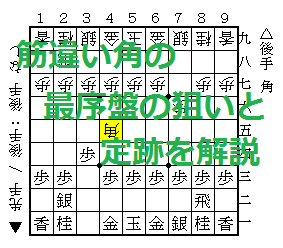

初手から▲7六歩、△3四歩と角道を開けて先手からいきなり角交換!そして、角が成り込まれて何もできずに負けてしまったって経験ありませんか。

初心者の頃って定跡本をそのまま丸暗記していて、なかなか勉強した局面にならなくて困ることってありますよね。

特に後手番で3四歩と突く人にとっては、避けようのない戦法のひとつが筋違い角なわけです。そんな皆さんのために、筋違い角の最序盤での狙いとその対策のさわりまでを解説しようと思います。

初心者向けに簡単に解説していますので、中級者以上の方には退屈な内容かもしれません。しかし、今藤井聡太先生の将棋ブームにのって将棋初心者が急増していると思いますので、簡単なところから解説して、将棋人口を増やす手助けをしたいと思うわけです。

それでは筋違い角の解説をしていこうと思います。

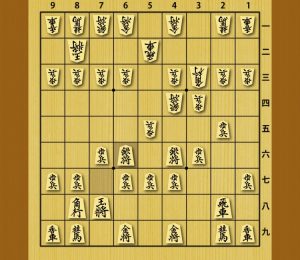

便宜上先後逆になっていますが、筋違い角をされる側という観点で解説していきます。

筋違い角の最序盤での狙いとは

筋違い角の最序盤での狙いは角成を狙いながら一歩得することです。

初心者の皆さんは最序盤に角成をされてめちゃくちゃにされて負かされたこともたくさんあったでしょう。そうならないように今回は最序盤での、筋違い角の狙いに対しての正しい指し方を学んでいきましょう。

では初手から順番にいきます。

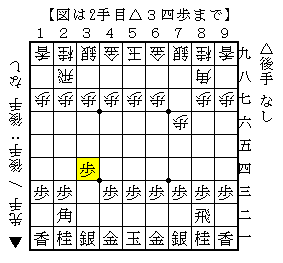

初手▲7六歩、△3四歩

序盤も序盤ですが、ここからが筋違い角が始まります。

なんといっても、筋違い角は後手が△3四歩と指す限りは、避けることができないのです!なんってこったいって感じですよね。私も、初心者の頃筋違い角が嫌で嫌で後手番では△8四歩と指していたころもあったくらいです。

次の一手はわかると思います。筋違い角ワールドの始まりのゴングです。カーーーン!!

2手目以降 ▲2二角成!!

角道が向かいあった瞬間に、先手から角交換してくるのが、筋違い角の常套手段です。先手が▲7六歩、後手が△3四歩と角が向かい限りはこの変化は避けることができません。振り飛車党の皆さんにとってははじめの大きなハードルと言えますね。

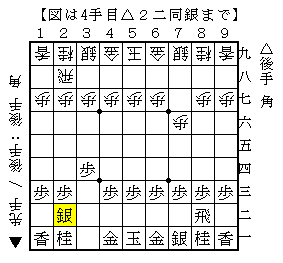

3手目以降 △2二同銀

ここでは角を銀で取り返します。△2二同銀のところでは、△同飛車もありますが、先手から▲6五角と打たれる筋があり、馬作りを防ぐことができません。このような乱戦は後手としてもやりたくないと思いますので、解説は割愛させていただきます。

△同銀の変化を見ていきます。

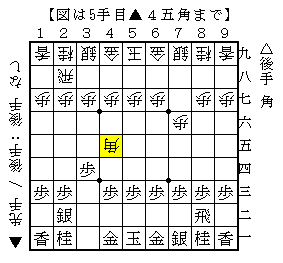

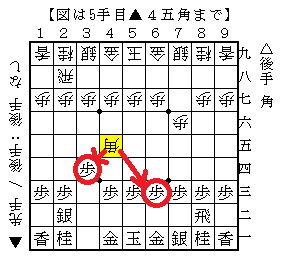

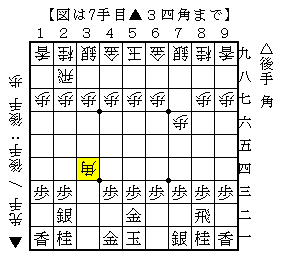

4手目以降 ▲4五角!!

これが角が向き合った瞬間に、先手から角交換した狙いの一手です。本来角は9九→1一と1九→9一の筋にいますが、これは4五角を中心に筋が違います。このため筋違い角と呼ばれているのです。

この手の狙いは単純で、3四の歩を守ることができないので、先手が一歩得してやろうという戦法です。

初心者向けなので一つ一つ丁寧に解説していきます。

ではもしかりに3四の歩を守ったとするとどうなるのかみていきましょう。

最序盤で角成を許してしまう失敗例

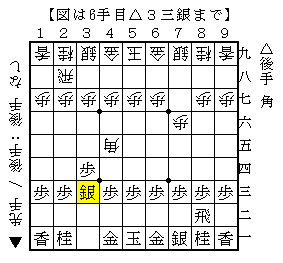

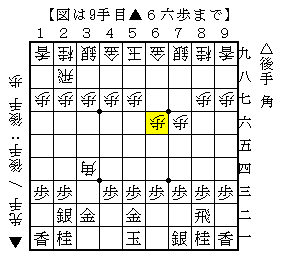

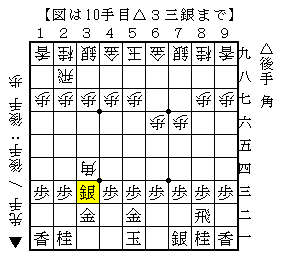

5手目以降 △3三銀

一見するとこれで3四にいる歩を守れたように見えますが、もう一つの狙いを防げていませんね。

6手目△3三銀以降 ▲6三角成!

一歩取られた上に、馬を作られてしまいました。これでは相手の狙いを防げていません。

5手目▲4五角再掲

この4五角を打たれた時点で確認してほしいのは、角がどこに効いているかです。

まず言わずもがな後手の3四歩の地点、そして先ほど角成をされてしまった6三歩の地点まで角が効いていますね。

このように二つを同時に取る狙いがあることを「両取り」といいます。3四歩と6三歩の両取りにかけられています。これをかけられるとどちらか一つを守るか両方放置するかの選択を迫られます。

当然ですが、序盤も序盤なので、角成を許すわけにはいけませんので、6三の地点を守るのが正解となります。

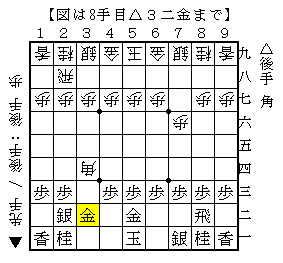

5手目▲4五角以降 △5二金右

ここでは中央に厚く構える△5二金右をおすすめします。金を4一で保留する△6二銀もあるところですが、▲3四角の時に先手から▲4三角成が残るので、中央に効きを持たせた△5二金右をおすすめします。

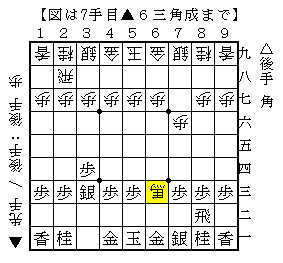

6手目以降 ▲3四角

先手は当然ですが、当初からの目的の一歩得を果たします。

ここで形勢判断をすると、先手は一歩得していますが、持駒の角を投入しているうえに角が窮屈な形。一方の後手は一歩取られましたが、手が進んでおり、なおかつ手持ちの駒に角がありますので、相手が隙を見せた時に角の打ち込みを狙えるので先手への牽制となっています。

持ち駒に角があり、手も進んでいるので、後手のほうが指しやすいというのが普通なのですが、筋違い角はなかなか手ごわい相手なのです。

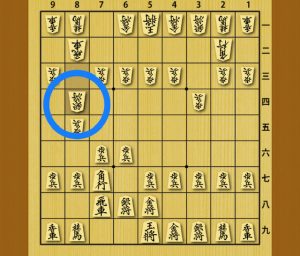

ちなみにここからすぐに角の頭を狙う△3三銀は2三の地点の効きがなくなるので、▲2三角成と歩を取られ、馬を作られるという先ほど説明したとおりの流れになります。当然この変化は避けなくてはいけません。

7手目以降 △3三銀 ▲2三角成

このように自分の駒が動いた時にどこに効きがあるのかを考えながらさせれば初心者を抜け出すのももう少しです。

▲4五角~先手3四歩と一歩得された局面以降の変化

7手目▲3四角 再掲図

さてでは角を追うためにはどうするかですが。まず2三の地点に応援をやらなくては銀で角を追うことができません。当然持駒の角は相手に隙ができるまで手持ちにしておきたいので・・・。

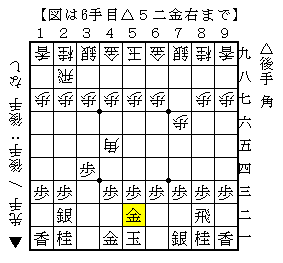

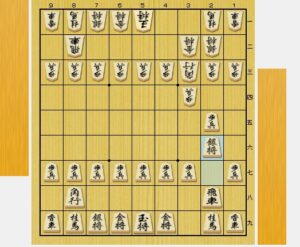

7手目以降 △3二金

先ほど△3三銀と上がると2三の地点の効きがなくなり角成を許してしまったので2三の地点に応援を足す3二金が正解です。

このように歩の下から金銀を盛り上げていくのが失敗のない指し方です。初心者の頃はどうしても大駒ばかりつかいたくなると思いますが、歩の下から金銀を盛り上げてジュワジュワ指す指し方を身に付けていきましょう。歩が防護壁になって、先手の角はどんどん使いにくくできます。

先手としては角を追われるといい気分がするものではないので角の逃げ道を作ります。

8手目以降 ▲6六歩

この6六歩はだいたい突いてくると思います。もしついてこなければ、後手としては△3三銀~△4四銀と角を圧迫する手や△5四歩~6二銀~5三銀と中央を盛り上げていくのも一つの対策です。ここでは△3三銀から角を追う筋を解説します。

▲6六歩と突きましたが、どうしますか。

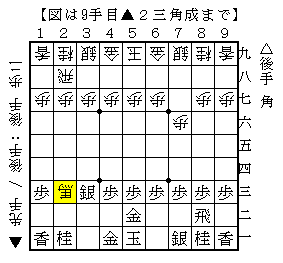

9手目以降 △3三銀

▲6六歩と角の逃げ道を作ったのにもかまわず△3三銀とします。この銀上りで2二の地点に空間ができて、玉を2二の地点まで囲うことができるようになります。△2二銀~△3二金の形は壁銀といって、囲うのに苦労する形です。相手の角取りに当てながら銀が前進し、壁銀も解消できるので気持ちよくさせる手です。

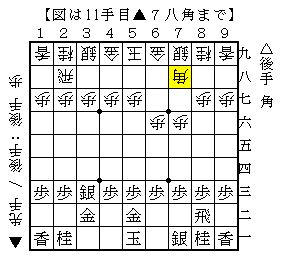

10手目以降 ▲7八角

角取りに当てられた先手は当然角を逃げます。先ほどの▲6六歩で逃げ道をつくったので深く▲7八角まで角を引き上げるでしょう。

とりあえずここまでは一連の流れとして覚えておきましょう。

スポンサーリンク

まとめ

いかがだったでしょうか。

おそらく変化の少ない手順なので、▲7八角まで引いた局面はよく実戦でも現れると思います。

この後の指し方についても次回以降に解説していきたいと思います。

上で説明したとおり、1つ1つの手には意味があります。その意味をよく理解して指すことが大切なことです。定跡を丸覚えするのではなく、意味を知ったうえで、その意味を意識して指せば初心者を抜け出すことは可能です。

1つ1つの手の意味を覚えて筋違い角を倒していきましょう。

それでは次回以降またよろしくお願いします。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] △3四歩としてきます。角と角が向かい合うと緊張しますよね?当然でしょう。皆さん一度は筋違い角や角をいきなり交換されて力戦形(定跡が外れた形)にされたこともあるでしょう。 […]

[…] 筋違い角の最序盤の定跡 […]

[…] 筋違い角の狙いと最序盤の定跡 […]