振り飛車はカウンターの戦法と言われがちですが、そのカウンターの振り飛車の中でもハードパンチャーでカウンターも使える振り飛車といえば、三間飛車の一変化である石田流です。

しかし石田流はその性質上、乱戦・力戦になるというイメージがあり将棋初心者、中級者の皆さんにはとっつきにくいイメージができていると思います。そんなイメージを払拭し、石田流が少しでも流行ればと思い、今回は石田流の最序盤を解説しました。この記事を読んで、石田流ライフ始めてみませんか。

[yesno_chart sid=”1″]

[box06 title=”あわせて読みたい”]

- 三間飛車の序盤定跡とコツ

- 三間飛車の急戦定跡

- 三間飛車の基本方針と左銀の使い方

- 超初心者向け!三間飛車対原始棒銀の端からの無理攻めへの序盤定跡を解説

- 初心者向け!三間飛車対飛車先不突型右四間飛車の最速の仕掛けの定跡と対策

- 三間飛車の穴熊対策!かなけんシステムへの△4四銀型

- 5筋歩突き型穴熊対策!かなけんシステムへの△4四歩型の定跡と狙い

- 5筋歩突き型穴熊対策!かなけんシステムへの△5五歩型の定跡と狙い

- 三間飛車で居飛車5筋不突型穴熊対策!端桂戦法の定跡と狙いを解説!

- 三間飛車対5筋不突型へのトマホーク戦法の最序盤定跡と狙い!

[/box06]

スポンサーリンク

石田流三間飛車とは

石田流とは、三間飛車から派生する振り飛車戦法のひとつです。

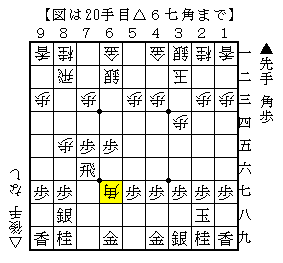

上の図が石田流の目指すべき形です。石田流の特徴はその駒の配置です。

飛車は6段目に浮き飛車で構え、角は端に、そして何よりも振り飛車では日の目を見ない桂馬さんが7七の地点に跳ね攻めに加わることができているのが最大の特徴です。

攻めの理想は飛車、角、銀、桂と言われる言葉をそのままに体現している戦法です。

そして石田流は振り飛車の生業とする捌きを主軸に、振り飛車からも積極的な攻めを狙うこともできます。カウンターばかりではないところも魅力なのではないでしょうか。

一方で、駒の配置から察することが可能なように、手数がかかることもあり、上の理想形に組ませないように相手も動いてきます。そのため乱戦や力戦形になりやすく、初心者や中級者がやりにくいイメージがあると思います。

今回はそんなイメージを少しでも緩和できるように1手1手解説していきます。

石田流の最序盤の定跡

さて、石田流がなんたるか軽くわかったところで本題である石田流の最序盤の定跡の解説に移っていきます。

初手から順番になるべく1手1手解説していきますのでゆっくりついてきてください。わからない場合には何度か戻って確認してからついてきてくださいね。それでは行きます。

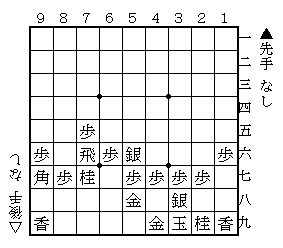

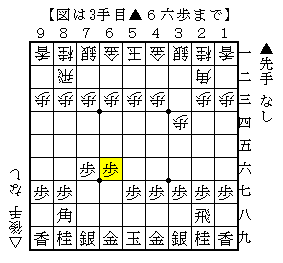

初手から、▲7六歩、△3四歩、▲7五歩

さて、初手からの▲7六歩、△3四歩、▲6六歩というオープニングについては以前に解説したこともありましたが、▲7六歩、△3四歩というオープニングに対して、3手目で早々に▲7五歩とするのが序盤ですぐに石田流を宣言する1手です。

この一手で相手がざわつきます。(※ざわつかないこともあります)

こ、こいつ石田流を指すのか!?とね。

序盤早々で自分の土俵に強制的に引きづりこめるという視点でいけばいいですが、角が向かい合っているので怖いですよね。

今回は割愛しますが、3手目▲7五歩に対して、後手が△8八角成と角交換してくる変化もあります。これは次回以降に解説していこうと思います。とてもじゃないですが、数行で終わる解説にはなりそうもありませんので。

なにわともあれ、3手目に▲7五歩として、石田流宣言をするのが、この戦法の骨子です。

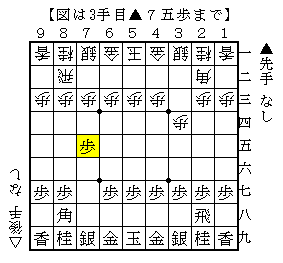

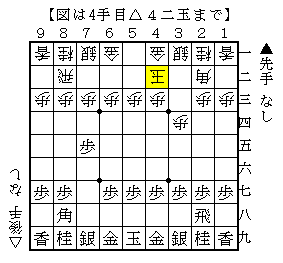

3手目以降 △4二玉

先手が石田流宣言をする▲7五歩に対しての対応としてもっとも多いのが、4手目△4二玉と中央に玉の利きを利かせつつ、玉を右辺に移動させて囲いにいく手です。

当然ここで先手から角交換する変化もありますが、自分から角交換するのは手損するのでなるべくしたくありませんし、何より角交換すると乱戦。・力戦調になり初心者にはとてもじゃないですが(管理人も)、望んで進んでいく変化ではありません。ここは穏便に石田流の理想形を目指すための手を指すのが優先です。

4手以降 ▲6六歩

角交換を防ぎながら上の石田流の理想形を目指すにはまず角道を塞いでしまえばいいのです。これでしばらくは乱戦にならずに駒組み戦に突入できます。安心安心。

※ちなみに「じゃ3手目に▲7五歩としないで、3手目▲6六歩と塞いでしまえばいいじゃないか」という人もいると思います。後でも説明をしますが、3手目▲6六歩とすると後手から飛車先を伸ばされたときに石田流の形を目指せず、ノーマル三間飛車の変化に入ることがあります。

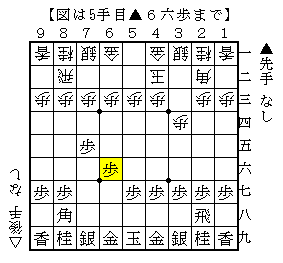

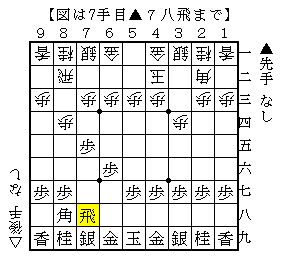

脱線しますが、4手目△4二玉に対して、角交換を恐れずに5手目に▲7八飛とする手も考えられます。

しかしこれは依然として、角が向かいあっているので相手から角交換されます。

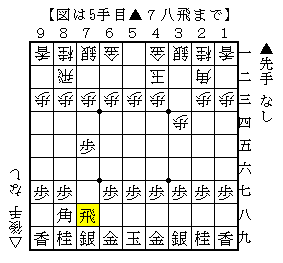

5手目以降 △8八角成、▲同銀、△4五角!

角交換を手抜きすることはできないため、先手は角を取りますが、そのあとに△4五角が狙いの一手で、よくよく確認すると△6七角成と2七角成を同時に受ける方法がありません。序盤早々に難しい変化へと突入することになります。

しかも乱戦にしたくないという初心者の切なる願いからは遠く離れた変化となりますので、乱戦や力戦を極力避けたい人は5手目でしっかりと角道を止める▲6六歩を指しましょう。それが安全安心の序盤定跡です。

さて、5手目はしっかりと▲6六歩とします。

5手目▲6六歩再掲図

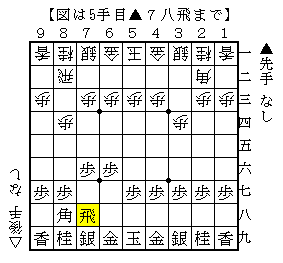

5手目以降 △8四歩

序盤での角交換を交えた駆け引きがひと段落したので、後手は飛車先を伸ばしてきます。この手に対しては必須の手があります。石田流を目指すのであれば当然の1手です。

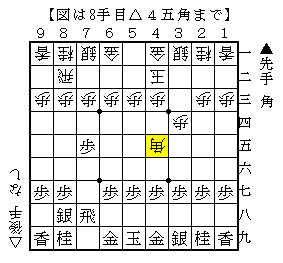

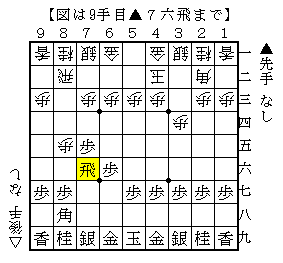

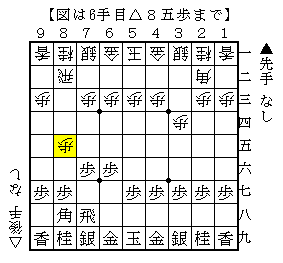

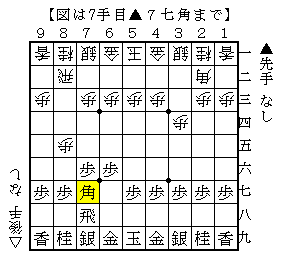

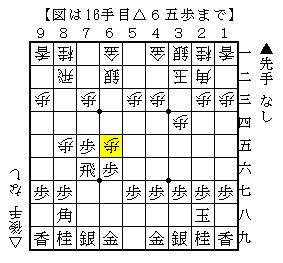

6手目以降 ▲7八飛、△8五歩、▲7六飛!

普段の振り飛車では、飛車先を△8五歩まで伸ばしてきたときに、▲7七角としていると思いますが、石田流は後手の飛車先を飛車の横利きで受けます。このように活用できるのも、序盤早々に▲7五歩と指して、飛車が7六の地点に移動できるようにしておいたからです。この後手の飛車先を先手の飛車の横利きで受けれない場合には石田流を目指すのが困難になります。

ここから少し脱線します。10手目以降の解説に飛びたい人はこちらをクリック!

が、そこについて少し解説しておきます。

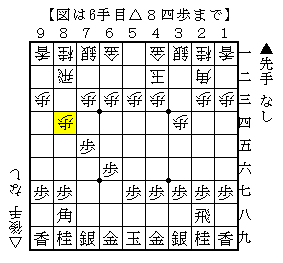

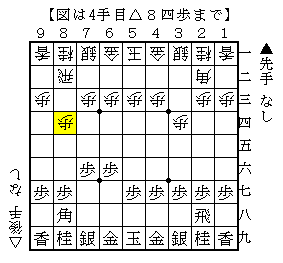

3手目▲6六歩

角交換が嫌だからという理由で3手目に▲6六歩とする人もいると思いますが、石田流を目指す場合には3手目▲6六歩ではいけません。

まぁ言葉で解説するよりも局面を見るほうがわかりやすいと思いますので以下を見てください。

3手目以降 △8四歩、▲7八飛、△8五歩

角交換は防いだものの、そのあとすぐに後手から飛車先を突かれてみるとあら不思議。先ほどまで▲7六飛と浮き飛車で、後手の飛車先を受けることができましたが、今回は▲7六歩が邪魔して、飛車が浮くことができません。

当然後手にすんなりと飛車先を交換されると不利になるので▲7七角と受けますが、

この形から石田流を目指すのは困難になります。この形はノーマル三間飛車の形となります。管理人はノーマル三間飛車が好きなので苦ではありませんが、基本的に石田流をはじめから目指すのであれば、3手目▲7五歩はほぼ必須の一手です。3手目▲6六歩として石田流を目指しつつ、ノーマル三間飛車も指したい人はノーマル三間飛車の基本も勉強する必要があります。

スポンサーリンク

さて解説に戻ります。

10手目▲7六飛再掲図

先手が後手の飛車先を浮き飛車で受けた局面です。

居飛車側としては銀を使いつつ攻めてくるので、△6二銀としてくるのは自然な一手です。この一手で中央が厚くなったことを確認してください。

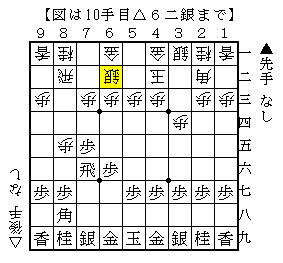

10手目以降 ▲4八玉

角交換に次いで、相手の飛車先も受け、やっと玉を囲うことができます。

安全地帯へ玉を持っていけば強く捌くことも戦うことも可能になります。序盤では玉を囲うことは重要なのでここは守ってください。

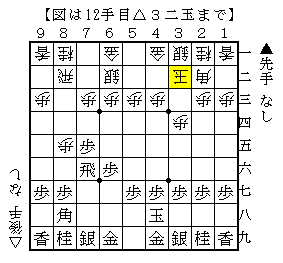

11手目以降 △3二玉

先手が囲うのに追随して後手も当然ですが、さらに囲っていきます。囲い合いですね。

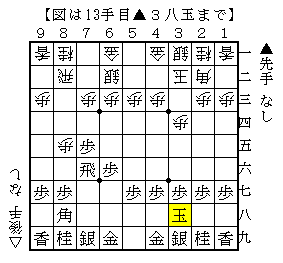

12手目以降 ▲3八玉

ここも特に解説することないですが、囲います。

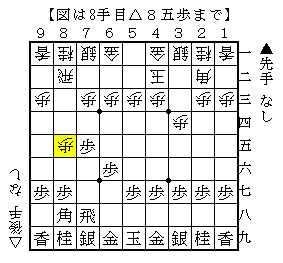

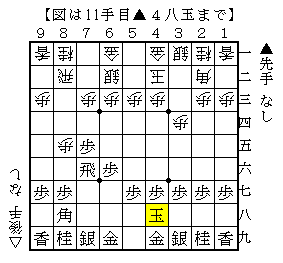

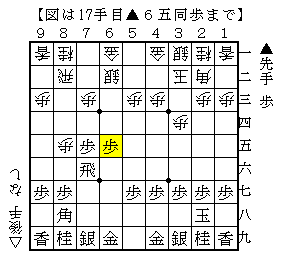

13手目以降 △6四歩

後手が一応は玉を安全なところまで持って行けたので、軽いジャブをしてきます。

それがこの△6四歩です。この△6四歩は何気なく銀を活用するために突いた歩に見えますが、恐ろしい変化を狙っています。

△6四歩を見たら、石田流側は▲5二金左とするのが部分的な定跡です。

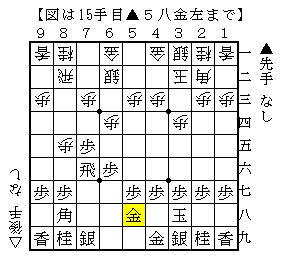

14手目以降 ▲5八金左

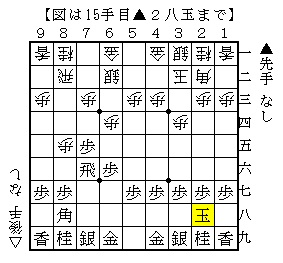

それを違う一手、仮に▲2八玉とした場合どうなるか見ていきましょう。

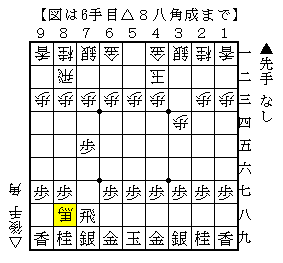

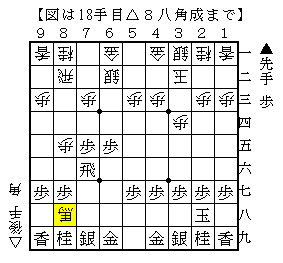

△6四歩に対して、15手目▲2八玉

△6五歩、▲同歩、△8八角成、▲同銀、△6七角

先手の玉が▲2八玉とより深く囲うため移動したのを見て、後手は機敏に△6五歩と突いてきます。すんなりと▲6五同歩と取ると大変なことになります。△8八角成と角交換を迫られます。角をただで取られては勝ち目がありませんので、▲8八同銀ととりかえしますが、そこで△6七角が急所の角打ちです。飛車、金、桂馬の両取りならぬ3駒取り?になっています。これでは将棋が終わりとなります。

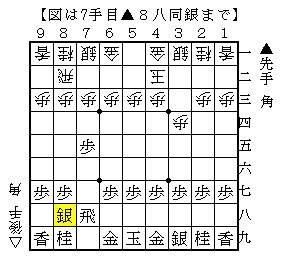

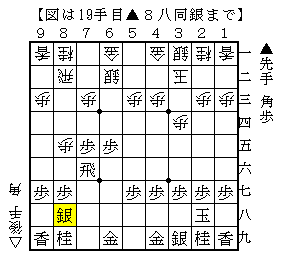

△6四歩に対して▲5二金左とするのは

依然ノーマル三間飛車の解説でも出てきた筋ですが、要するに▲5二金左とすることで、6七の地点への角打ちをなくしているわけです。このように1手違えば景色が違うのが将棋です。1手1手の意味を理解して指すようにしましょう。

スポンサーリンク

まとめ

いかがだったでしょうか。

少し長くなってしまったので、いったん切って次回にこの続きを解説していこうと思います。

石田流のポイントとしては

・3手目▲7五歩

・後手の飛車先は、浮き飛車で受ける

・角交換の変化に備えること

の3ポイントです。

序盤早々で乱戦調に誘導されないように、乱戦を防ぐすべをマスターして石田流を指していきましょう。

それでは次回もよろしくお願いします。

[yesno_chart sid=”1″]

[box06 title=”あわせて読みたい”]

- 三間飛車の序盤定跡とコツ

- 三間飛車の急戦定跡

- 三間飛車の基本方針と左銀の使い方

- 超初心者向け!三間飛車対原始棒銀の端からの無理攻めへの序盤定跡を解説

- 初心者向け!三間飛車対飛車先不突型右四間飛車の最速の仕掛けの定跡と対策

- 三間飛車の穴熊対策!かなけんシステムへの△4四銀型

- 5筋歩突き型穴熊対策!かなけんシステムへの△4四歩型の定跡と狙い

- 5筋歩突き型穴熊対策!かなけんシステムへの△5五歩型の定跡と狙い

- 三間飛車で居飛車5筋不突型穴熊対策!端桂戦法の定跡と狙いを解説!

- 三間飛車対5筋不突型へのトマホーク戦法の最序盤定跡と狙い!

[/box06]

スポンサーリンク

コメント