前回は四間飛車対斜め棒銀の序盤定跡の解説を簡単にしていきました。

四間飛車の対斜め棒銀戦では、飛車を素抜く変化があり、これぞ定跡といった変化を見ることができるので将棋の美しさも感じることができるのではないでしょうか。

定跡を知ることで指し手の幅が広がったり、局面局面での部分的な定跡、手筋を知ることもできるのでじっくりと手にしみこませてくださいね。

では前回の振り返りをしてから四間飛車対斜め棒銀の定跡解説の続きを見ていこうと思います。

まずは復習から。

その他の四間飛車党が対策すべき定跡の細かい記事は下のとおり。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#f8fcfe” bordercolor=”#def1f9″ bgcolor=”#f8fcfe” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

[/st-mybox]

四間飛車対斜め棒銀の定跡の復習

前回は後手の飛車を素抜く変化や飛車をいじめる変化を見ていきました。

正確に定跡どおり指してきた場合の変化を動画でさらっと確認していきます。

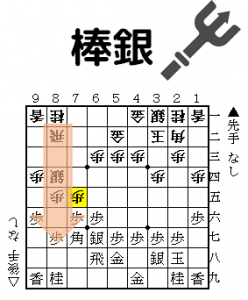

下の図を見て思い出してください。

定跡の手がずーっと続いていますが、一本道の変化ですので目に焼き付けて、手に覚えさせて、実戦で指してみましょう。なかなか初心者が完璧に指すのは難しいかもしれませんが、一手の意味を知ることで正確に指すことができます。丸覚えではなく、しっかりと定跡の意味を身に付けてください。

ちなみに上のはじめの局面が四間飛車対居飛車急戦の基本図となりますが、「基本図までの変化がわからないよ」という方は棒銀の回で解説しているのでそちらをご確認ください。

一応さらっとの確認なので詳しい解説は前回の解説を参考にして下さい。

▲6六角打以下の変化の解説

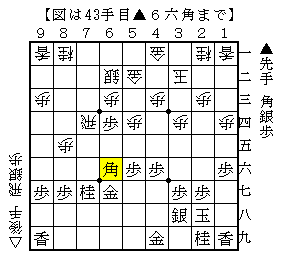

そして前回の最終局面が下の図です。

42手目以下 ▲6六角打まで

ここからどのように指していくかですが、まず先手が打った6六の角は遠く1一の香車を狙っています。後手としては無償で香車を取られては辛抱たまりませんのでこれを防ぐ手となります。

候補手は2手ありますね。簡単だと思いますがしっかり考えてみてください。

後手の候補手としては

・△3三桂馬

の二つがありますね。どちらも定跡としてある手ですので順番に解説していきます。

基本的に将棋は盤上の駒を活用するのが本筋になることが多いですが、考え方を変えれば一番働いてない駒は?と考えると、盤上にない駒、つまり、駒台に乗っている持駒が一番働いていないとも考えられます。

この考え方は重要なので感覚として覚えておいて損はないと思います。

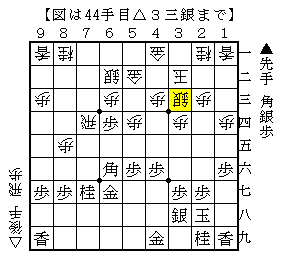

今回は駒台の駒を使う△3三銀打を考えていきましょう。

四間飛車対斜め棒銀 △3三銀打ちの変化

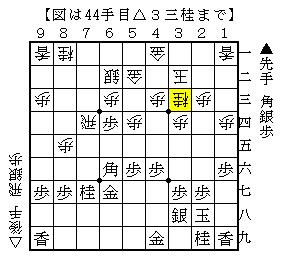

44手目の△3三銀打以下の変化を考えていきます。先手は当然ですが、紐の付いていない飛車をいじめる手を狙います。

※ちなみに紐が突いていないというのは、その駒になんの利きもないということです。ただで取られてしまう状態(駒同士が連結していない状態)を紐が付いていないといいます。ここでは7四の飛車に何も紐が付いていません。また8一の桂馬や9一の香車にも紐が付いていません。

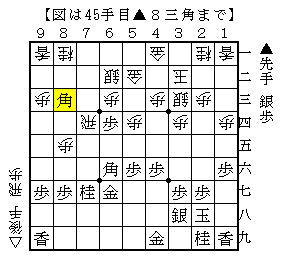

44手目以降 ▲8三角!

紐の付いていない飛車に当てる▲8三角が狙いの一手です。相手陣に打っているため、次に角が動けば馬に成ることも可能です。飛車をただで取られるわけにはいかないので後手は飛車を逃げるか紐を付けるかですが・・・。

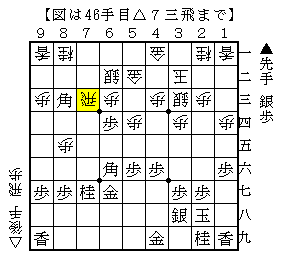

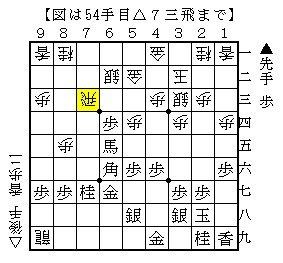

45手目以降 △7三飛

当然紐を付けにくいうえに飛車を取られると後手陣は飛車の打ち込みに弱い形になっているので、逃げる一手の△7三飛車となります。

先手の7三の角に当たっていますが、先ほども言ったとおり角を移動させると馬に成ることができます。

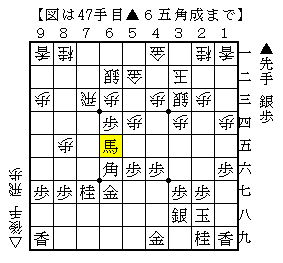

46手目以降 ▲6五角成!!

飛車に取られそうだった角を逃げることで、馬を作ることができたうえに中央が馬や角、金で厚い形になっています。すでに先手が有利になっていますが、ここからの指し手はまだまだ難しいので少し解説していきます。

47手目以降 △6九飛

先手に馬を作られて中央にも先手の駒が密集していて、後手としては気持ちの良くない局面ですが、△6九飛車打ちが金と香車の両取りになっています。しかしここでは部分的に先手の手筋となっている手があります。

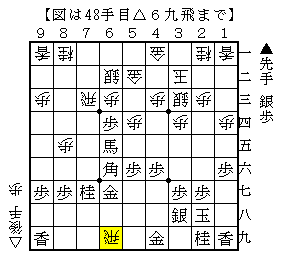

48手目以降 ▲5八銀打

両取りに打たれて先手も気持ち悪いですが、ここでは堅く持駒を投入する▲5八銀が手筋となっています。

6七の金を守りつつ、4九の金とも連結しています。また、後手の6九の飛車にも銀を当てることができています。

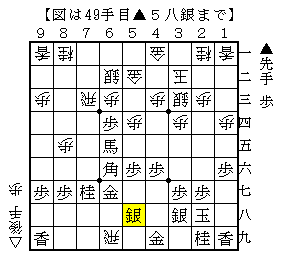

49手目以降 △9九飛車成

後手両取りにしていた香車を取ることに成功していますが、先手の囲いを確認してください。

銀と金が美しく連結していて堅くなっているのがわかると思います。

このように斜め棒銀では6七の金と9九の香車の両取りが発生しやすいのですが、5八の地点に銀を惜しみなく打つことで頑強な囲いを構築することができます。

両取りに落ち込まずに、銀を投入し堅い囲いを作りましょう。

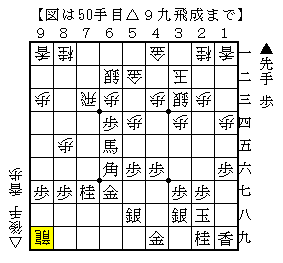

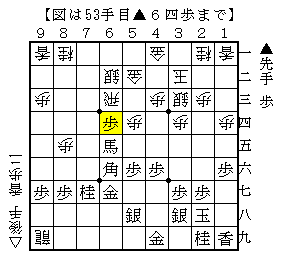

50手目以降 ▲6三歩成

後手の攻めをしのぎ、手番が再び回ってきたので、ぶつかっていた歩を成り捨てます。

後手の飛車、金、銀が密集している地点に歩を成り捨てることで相手の駒の連結を崩すことができます。これを焦点の歩といいますが、今回は3枚の連結なので効果は薄いです。しかし、局面によっては相手の駒が密集しているところに駒を打つ、成り捨てることで、相手の陣形を崩し優位に立つことができます。局面ごとで使い分けができるようにしておきましょう。

6三の歩の成り捨てに対しての後手の対応としては、候補手が3手ありますね。

候補手は

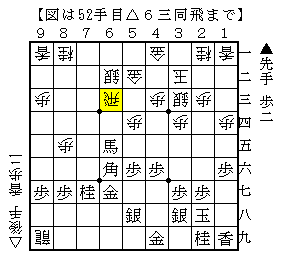

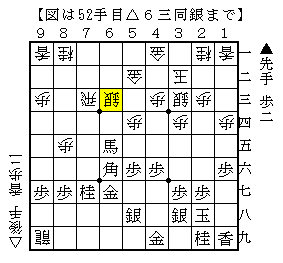

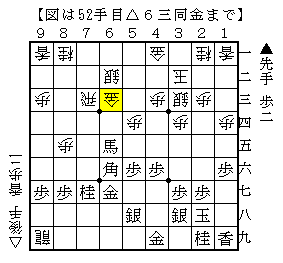

・△6三同飛車

・△6三同銀

・△6三同金

の3つです。どれも有力ですが、今回は△6三飛の変化を見ていこうと思います。

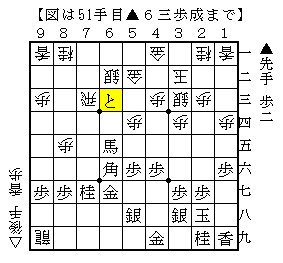

52手目△6三同飛の変化

先手の成り捨てた歩を飛車で取り払い馬を狙う手になっていますが、ここで拠点を作る手が指せます。

52手目以降 ▲6四歩打

成り捨てたところに再び歩を打つので少し違和感を覚えると思いますが、飛車取りに当てることができます。当然ですが、△同飛車とすると▲同馬と、先手の歩1枚と飛車1枚を交換するので、後手の飛車は逃げる一手です。

後手の飛車が逃げると6四の地点に歩の拠点ができたのがわかると思います。先ほどとは異なり、6三の地点に駒がないので、後々駒を手に入れたら6三の地点に打ち込むこともできます。このように拠点を作る手は、相手の玉に近ければ近いほど効果的です。覚えておきましょう。ってなかなか拠点を作れないことのほうが多いですけどね(笑)

53手目以降 △7三飛

飛車は逃げるしかないので再び7三に舞い戻りますが・・・。

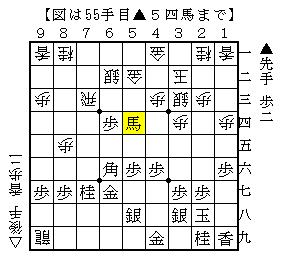

54手目以降 ▲5四馬!

5四に落ちていた歩を拾うことができました。また、8一の桂馬を取る手にもなっていますので、形よく、△5三銀ときても、▲8一馬と桂馬を拾いつつ、9一の香車も狙うことができます。

桂馬とりを防ぐ手を指さなくてはいけませんが後手も苦し紛れに以下の一手です。

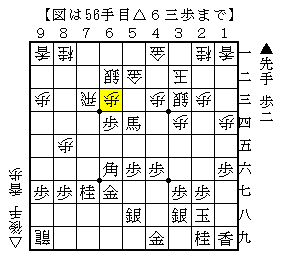

55手目以降 △6三歩

6三の地点を埋める歩打が苦し紛れの一手です。

この後先手には気持ちのいい一手があります。

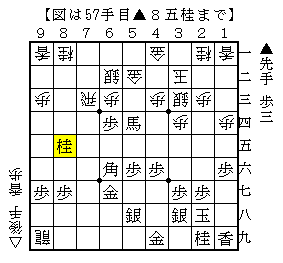

56手目以降 ▲8五桂!!

先手の桂馬が5段目に跳ねる▲8五桂馬が気持ちのいい一手です。

桂馬が無償で5段目まで跳ねることができることを「天使の跳躍」と表現する棋士もいるほどですが、これはもっと「極上の跳躍」といったところでしょうか。

▲8五桂馬が7三の地点の飛車、先手の6六の角が後手の9九の地点の竜を狙っている両取りになっています。

つまり次の一手で▲は飛車を必ず取ることができるということです。

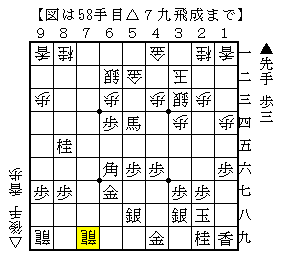

57手目以降 △7九飛成

後手は開通した7筋に飛車を成り込みますが・・・。

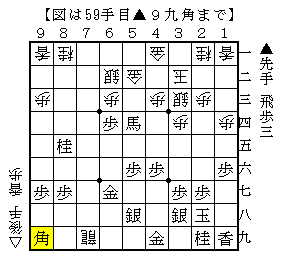

58手目以降 ▲9九角

後手は飛車を逃げつつ、竜を作りましたが、9九の地点の竜を取られてしまいました。

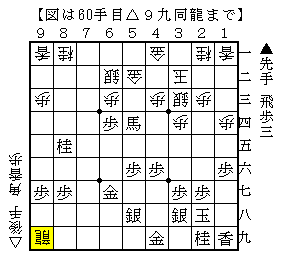

59手目以降 △9九同竜

先手に竜を取られたので、角を取り返すのは必然の一手です。

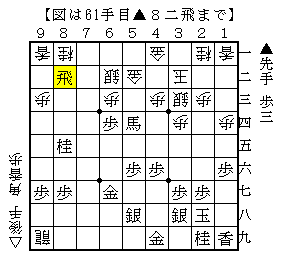

60手目以降 ▲8二飛!

相手陣に飛車を打ち込むことができました。なおかつ8二の飛車は間接的に3二の地点にいる相手の玉をにらんでいますし、後々▲6三歩成が厳しいです。一方の後手は竜が作れたものの、先手の囲いは横からの攻めに強い形をしており、攻めも糸口がつかみにくいです。先手のほうが攻めやすく、囲いも堅いため先手が有利な局面となります。

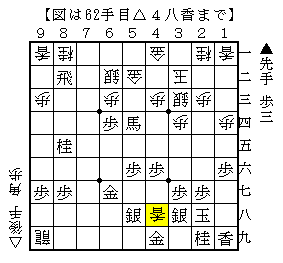

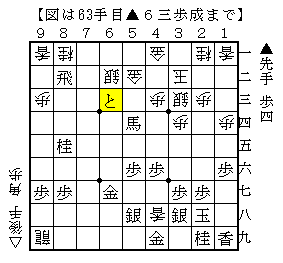

この後、後手も懸命に△4八香車と打ちますが、強く▲6三歩成と攻めれば攻め勝つことができると思います。61手目以降の△4八香、▲6三歩成を図で掲載。

スポンサーリンク

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回もこれぞ定跡といった手が何手も出てきたと思います。また、定跡の一手以上に将棋の感覚的なところにもたくさん触れたと思うので、初心者の方は理解できずとも、こういう感覚があるのだとなんとなくでもつかんでからかえってくださいね。

四間飛車対斜め棒銀の解説を簡単ですがしていきました。変化が膨大にある中の一つをピックアップして解説したので、途中緩手もあったと思いますが、初心者向けですので簡便してくださいね。

また途中の変化でかけそうなものがあれば次回以降に解説していきます。

四間飛車で急戦退治をしていきましょう。ではでは失礼します。

その他の四間飛車党が対策すべき定跡の細かい記事は下のとおり。

[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#f8fcfe” bordercolor=”#def1f9″ bgcolor=”#f8fcfe” borderwidth=”2″ borderradius=”2″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

[/st-mybox]

コメント

コメント一覧 (5件)

[…] 四間飛車VS急戦棒銀定跡まとめ② 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ① 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ② 四間飛車VS超速攻型右四間飛車の序盤定跡 […]

[…] title="あわせて読みたい"] 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ① 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ② […]

[…] 四間飛車VS急戦棒銀定跡まとめ② 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ① 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ② 四間飛車VS超速攻型右四間飛車の序盤定跡 […]

[…] 最後にこの局面ですが、ここから先も難しい変化がつづくので次回に持ち越したいと思います。 […]

[…] 四間飛車VS急戦棒銀定跡まとめ② 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ① 四間飛車VS斜め棒銀定跡まとめ② 四間飛車VS超速攻型右四間飛車の序盤定跡 […]