[chat face=”syosinnsya.jpg” name=”ひよっこ” align=”left” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]あーなんか二級〜初段まで強くなるために何をしたらいいのかよくわかんないやー、、、。[/chat]

[chat face=”hachimitu.jpg” name=”ハチミツ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]たしかにその時期は一番伸び悩むかもしれないね![/chat]

[chat face=”syosinnsya.jpg” name=”ひよっこ” align=”left” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]うーん定跡とか手筋とか棋譜並べとか詰将棋やってるけどなんとなく実戦に活きてない気がするんだよね![/chat]

[chat face=”hachimitu.jpg” name=”ハチミツ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]お!そんな勉強してるのに実戦でなかなか結果を残せないと感じてるあなた!そんなあなたにおすすめしたいのが今回の将棋の本「「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける 力戦次の一手205 (マイナビ将棋文庫)」だよ![/chat]

「「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける 力戦次の一手205 (マイナビ将棋文庫) 」がどんな内容かざっと紹介!

」がどんな内容かざっと紹介!

「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける 力戦次の一手205 (マイナビ将棋文庫)

今回紹介する「「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける 力戦次の一手205 (マイナビ将棋文庫)」はその題名のとおりで、中盤、終盤の局面での次の一手問題集です。

著者の長沼洋先生は、先日永世7冠を達成した羽生善治先生に勝ち越している数少ない棋士の一人で、受けを基調とした棋風で駒得優先の実利主義の棋士です。その棋風から駒取り坊主の異名を持っていることでも有名です。

特徴としては、すべてが長沼洋先生の実戦から出題されているという点です。

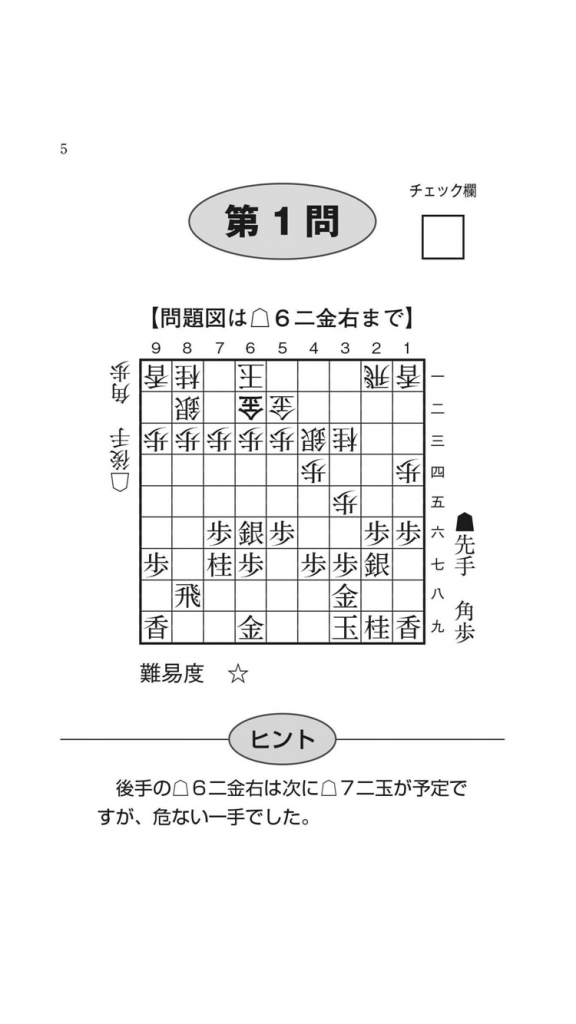

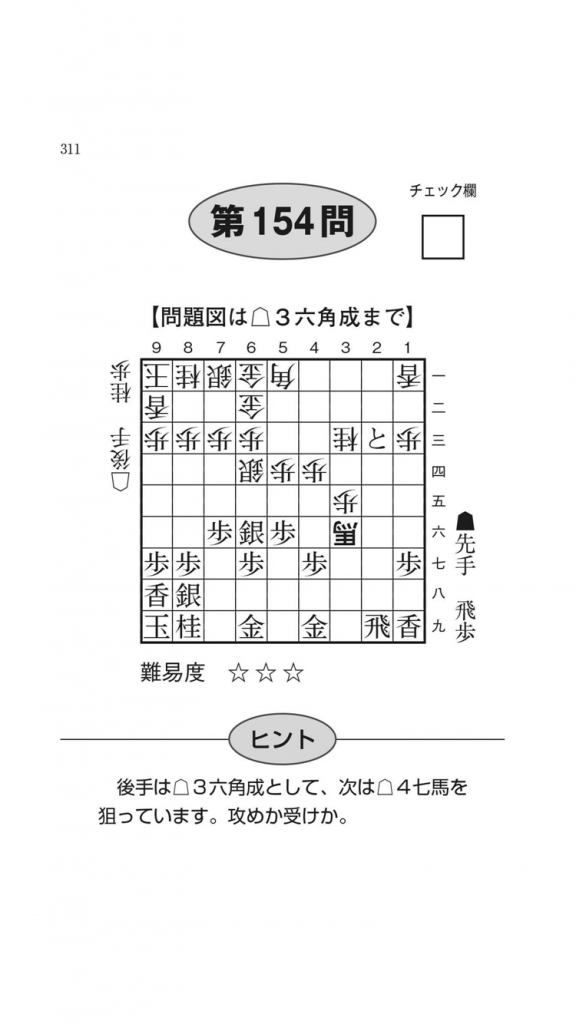

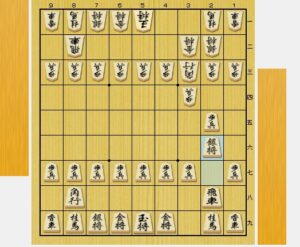

たとえば1問

すぐにわかると思いますが、答えは▲6五角ですね。

次に▲8三角成△同銀▲同飛車成と、▲4三角成△同金▲3二銀打を狙って技ありの局面です。

このように1つの手で2つ以上の狙いがあるのが将棋の基本です。プロの将棋では常にこれらの駆け引きが水面下かで行われていることがわかる本です。

つまり、プロ同士の対局で現れた実戦的な好手、華麗な妙手、優位を広げる手堅い手などを1冊でざーっと学ぶことができます。そのため手の質や濃度がとても高いです。

次の一手の本を読んだことのある人ならわかると思うのですが、ある程度次の一手を読んでいると、コツのようなものがあって、こういう手が正解なんだろうなとかが感覚的にわかりますよね?

でもこの本に出てくる次の一手はそんな簡単には当たりません!そりゃだってプロ同士の実戦を基に出題してるんですから!

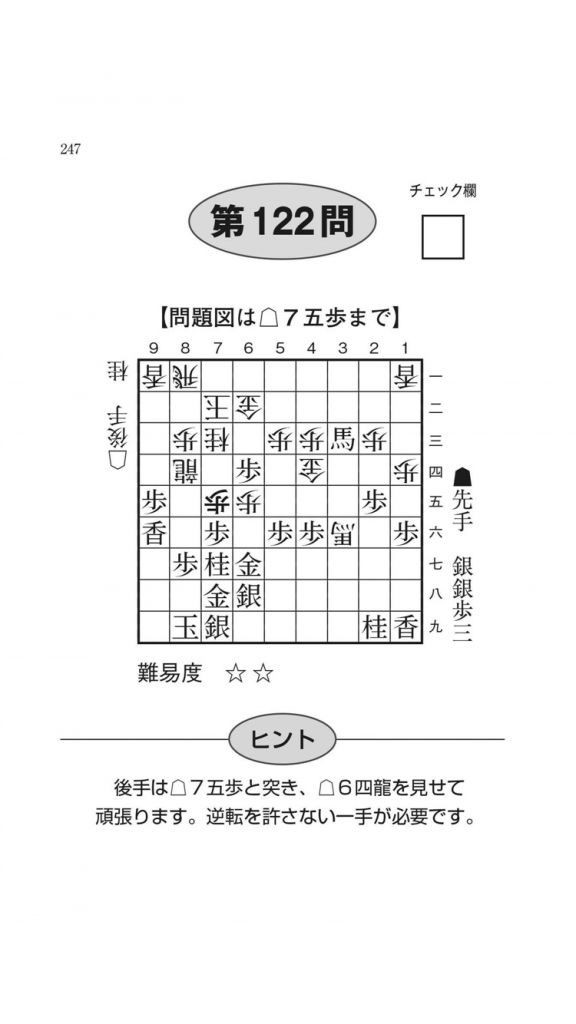

たとえば122問

は感覚的には▲6三銀ですが、長沼流は▲8六銀として手堅く勝ちにいく筋が紹介されています。

プロの実戦なので簡単な歩の手筋の合わせ歩、銀の手筋割うちの銀、桂馬の手筋ふんどしの桂などが炸裂することはほとんどありません。

しかし、プロの実戦の水面下ではそれらの手筋を含みにした手がたくさんあるということがこの本を読めばわかります。

この本はいわば長沼洋先生の好手、妙手だけをかき集めて詳しく解説した棋譜並べのようなものです!そりゃあなたの棋力向上に役に立つに決まってますよね!棋力というよりも、実戦のあらゆる局面での方針を決めたり、対応力を鍛えられて、将棋の腕力が鍛えられる、そんな問題集です。

また普通の次の一手問題は一問ごとに局面ががらりと変わりますが、この問題集では長沼先生の実戦から出題しているため3〜5問ごとで一つのまとまりとなっています。一つの好手、妙手だけで良くなることありますが、連続して好手がさせるように練習させてくれます。

また使っている局面は、定跡形から少し進んだ局面や力戦形の局面を題材にしています。そのため実戦での駒の効率の良い駒の使い方、相手の遊び駒を相手にしない戦い方などなど、居飛車党だろうが振り飛車党だろうが役に立ちます。

局面ごとで「これしか答えとして認めません」という押し付けるようなこともしません。級位者やぱっと見で指してしまいそうな手についても何故次善手なのか、悪手なのかを解説しているので指導対局を受けているような気にもなります。

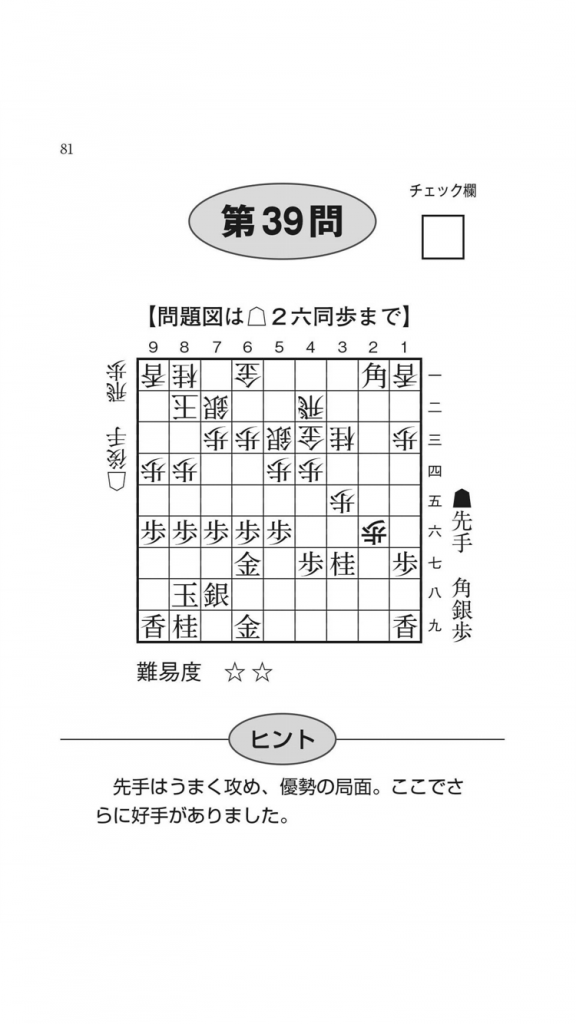

たとえば39問

すでに先手が優勢な局面で、ぱっと考えると、▲3四歩、▲3一銀なんかが思い浮かび、それらの手は立派な手と評価してくれます。当然鼻が伸びますが、もちあげたうえでしっかりと、一番いいのは▲1六角と本当にいい手を解説してくれるのですんなりと胸に落ちてきます。

手拍子で指すのを防止して、局面ごとで何かないか?いつもこんな局面になったらパッと指してしまうけどこういう手もあるのでは?と一考の余裕をつくってくれます。

実戦をしてても序盤の定跡形から離れると方針がわからず負けてしまう、詰将棋をやってるのに強くならないという1級〜初段の人は一度読んでみるといいと思います。

本気で強くなりたい人におすすめの一冊となっています。

似たような本として、羽生善治の終盤術シリーズもあります。どちらかというとまずは羽生善治の終盤術(1) 攻めをつなぐ本 (最強将棋21)をはじめとする羽生の終盤術シリーズを読んでから本書に手を出した方がいいと思います。本書は難易度はかなり高めの本になっています。

ちなみに余談になりますが、羽生の終盤術の中でも3が一番簡単で、3→2→1の順番で取り組むことをおすすめします。個人的には2が一番好きですが、1がもっとも力がつく印象です。

どんな棋力の人におすすめで、どんな人にはおすすめできないか?

将棋ウォーズ初段から二段クラスがもっと勉強効果ができる棋書でしょう。

詰将棋でいえば7手詰が解けるくらいでないと本だけを読んでいても手を追うことが難しいかもしれません。解説部は符号が占める割合が多いので級位者には難しい内容と思います。

3手詰〜5手詰将棋がスラスラ解けない方が本書を手にとってもさっぱり理解できないということになるでしょう。まずはハンドブックシリーズや1手3手詰将棋からやり始めた方が勝率は上がるでしょう。

また必死の基本形を知らないという人もまずは金子さんの寄せの手筋200 (最強将棋レクチャーブックス)で必死の基本形を学んだ方が勝率は確実に上昇します。金子さんシリーズが難しいければ、森けい二先生の寄せが見える本 〈基礎編〉 (最強将棋レクチャーブックス (1))

、寄せが見える本〈応用編〉

を手に取るのをおすすめします。

寄せが見える本 〈基礎編〉 (最強将棋レクチャーブックス (1))

また基本的な歩の手筋や桂馬、銀の手筋を知らない人はこの本を読んでも実戦に活かせないです。まずは、基本的な手筋を学ぶことを優先しましょう。たとえば将棋・ひと目の手筋や「次の一手」で覚える 将棋 序・中盤の手筋436 (マイナビ将棋文庫)

がおすすめです。

「次の一手」で覚える 将棋 序・中盤の手筋436 (マイナビ将棋文庫)

どんな棋風の人におすすめ?

駒得を優先したり、相手の手を潰していく指し方を得意とする著者の作品なので、どちらかというと受けの棋風の人にあっているかなといった印象です。

逆に攻めの棋風だけど切らされて負けやすいという人に攻めの繋ぎ方、中盤終盤のねじり合いで負かされるというひとには粘り強さを見つけられると思い、おすすめします。

特に気に入った問題を紹介!

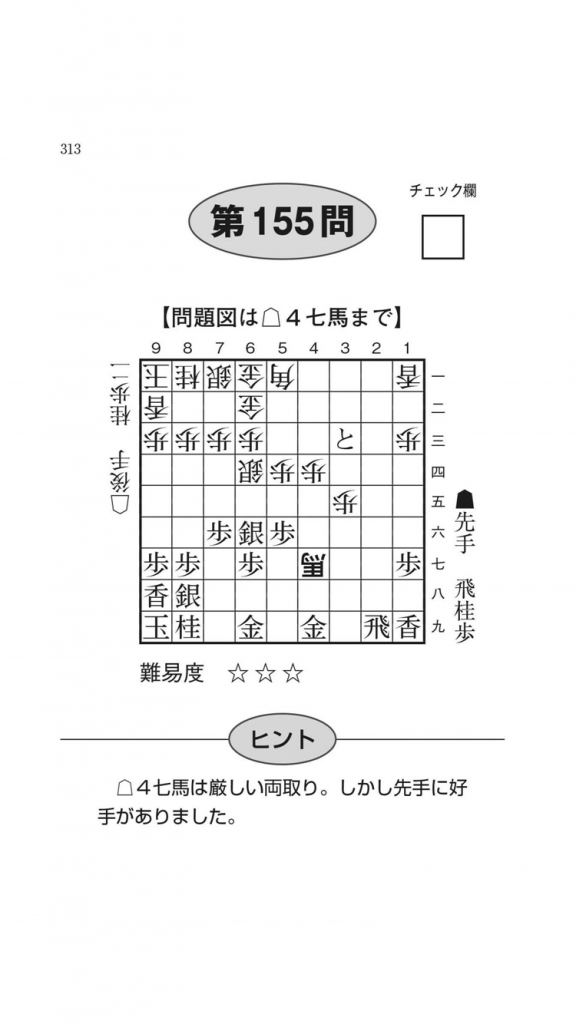

管理人が特に気に入った次の一手は、154問から155問にかけての一連の流れです!

一見次の△4六馬が厳しく見えますが・・・無視して▲3三桂馬と取るのが好手です。

この先は、、、おお!!!って手があるので気になる人は本書「「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける 力戦次の一手205 (マイナビ将棋文庫)」を手にとってみてくださいね。

まとめ

初段で棋力の伸びに伸び悩んでいる方には本書「「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける 力戦次の一手205 (マイナビ将棋文庫)」はうってつけの内容ですよ!

自分の読み筋とプロの読み筋がどのくらい違うのか、どのくらい深いのか、どのような大局観、方針で指しているのか、などなど今まで自分の中になかった感覚を身につけられます。

本気で強くなりたい、一皮剥けたいそんな人に贈りたい一冊です。

プロの棋譜を205棋譜並べるのは大変ですし、好手がなぜ好手なのか、なぜ悪手なのかを知るのは難しいですが、この本ならプロ同士の棋譜で出てきた好手をわかりやすく説明しているので棋譜並べするより簡単ですよ!!

短期間で結果を出したい、負け続けててうんざりしているという方、一読の価値ありです!

コメント